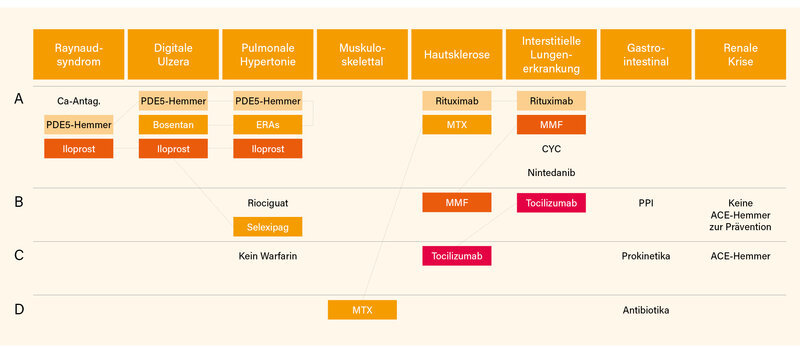

Wie üblich basieren die Empfehlungen auf einem systematischen Literaturreview und einem mehrstufigen Delphi-Abstimmungsverfahren. Nach einem Online-Survey wurden unter Berücksichtigung der letzten Empfehlungen von 2017 (basierend auf der Literatur bis Ende des Jahres 2014) aus 212 neuen Fragestellungen 31 zu Interventionen priorisiert und in einem Konsensus-Hybrid-Meeting abgestimmt. Das Ergebnis dieses Verfahrens sind 22 Empfehlungen (anstelle von 16 in 2017) zu acht klinischen Domänen mit einem Bezug zu SSc-Symptomen bzw. -Organbeteiligungen: Raynaud-Phänomen (RP), digitale Ulzera (DU), pulmonale arterielle Hypertonie (PAH), Hautfibrose, interstitielle Lungenerkrankung (ILD), muskuloskelettale Beteiligung, gastrointestinale (GI)-Beteiligung und renale Krise (SRC) (Abb. 1). Die meisten neuen Empfehlungen zielen auf die Hautfibrose und ILD ab und umfassen jetzt den Einsatz von Mycophenolat Mofetil (MMF), Nintedanib, Rituximab und Tocilizumab – mit Differenzierung zwischen Erst- und Zweitlinientherapien. So gibt es bei der Hautfibrose starke Empfehlungen für Rituximab, Methotrexat (MTX) und MMF, sowie bei der ILD für MMF, Cyclophosphamid, Rituximab, Nintedanib und schwächer für Tocilizumab. Im Hinblick auf die PAH wird ein Fokus auf die frühe Etablierung von Kombinationstherapien gelegt. Bei SSc-Patienten mit schlechter Prognose gibt es eine separate Empfehlung für die autologe Stammzelltransplantation (HSCT).

Die spezifischen Empfehlungen im Überblick

In Bezug auf die vaskulären Manifestationen wird ein therapeutisches Kontinuum betont, da im Wesentlichen dieselben Substanzklassen bei SSc-RP, SSc-DU und SSc-PAH eingesetzt werden. (1) Bei SSc-RP sollte weiter eine Erstlinientherapie mit Calciumantagonisten vom Dihydropyridin-Typ, üblicherweise orales Nifedipin, eingesetzt werden (Evidenzgrad 1a, Empfehlungsstärke A). (2) Zudem sollten Phosphodiesterase 5 (PDE5)-Inhibitoren für die Behandlung des SSc-RP erwogen werden (1a, A). (3) Bei schwerem SSc-RP sollte nach Versagen oraler Therapien i.v. Iloprost erwogen werden (1a, A). (4) Zur Behandlung von SSc-DU sollten PDE5-Inhibitoren und/oder i.v. Iloprost in Erwägung gezogen werden (1a, A). (5) Zur Reduktion der Anzahl neuer DU bei SSc-Patienten sollte Bosentan erwogen werden (1a, A). Interessanter wird es bei der SSc-PAH: (6) Die Kombination aus PDE5-Inhibitoren und Endothelin-Rezeptor-Antagonisten (ERA) – dies ist substanziell neu – sollte als Erstlinientherapie erwogen werden (1a, A). (7) Bei SSc-Patienten mit fortgeschrittener PAH (WHO-Klasse III und IV) sollte eine Behandlung mit i.v. Epoprostenol in Betracht gezogen werden (1a, A). (8) Auch andere Prostazyklin-Analoga oder -Agonisten sollten für die SSc-PAH-Therapie erwogen werden (1b, B). (9) Riociguat kann ebenfalls zur Behandlung von Patienten mit SSc-PAH erwogen werden (1b, B). (10) Explizit nicht empfohlen – auch dies ist neu – wird der Einsatz von Antikoagulanzien in der SSc-PAH-Therapie (2a, C). Für die SSc-PAH wurde ein Therapiealgorithmus zum stufenweisen Vorgehen in Abhängigkeit von Vortherapie, Therapiedauer, Schwere/Risiko der PAH gemäß WHO bzw. ERS entwickelt.

Nichts Neues gibt es zur SSc-SRC: (11) Sofort nach Diagnosestellung (nicht aber präventiv) sollten ACE-Inhibitoren eingesetzt werden (4, C) (12) Bei mit Glukokortikoiden (GK) behandelten SSc-Patienten sollte eine regelmäßige Blutdruckkontrolle zur frühen Detektion einer SRC erfolgen (3, C). Zur gastrointestinalen Beteiligung: (13) Bei SSc-GI sollten Protonenpumpen-Inhibitoren (PPI) erwogen werden zur Behandlung der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD) und Prävention ösophagealer Ulzera und Strikturen (3, B). (14) Der Einsatz von Prokinetika sollte erwogen werden zur Therapie SSc-assoziierter symptomatischer Motilitätsstörungen (1b, C). (15) Rotierende Antibiotika sollten zur Behandlung einer bakteriellen Überwucherung des Dünndarms (SIBO) in Erwägung gezogen werden (2b, D).

Überschneidungen bezüglich der Therapien gibt es bei Hautfibrose und ILD. (16) Zur Behandlung der Hautfibrose sollten teilweise neu MTX (1b, A), MMF (1b, B) und/oder Rituximab (1a, A) in Betracht gezogen werden. (17) Tocilizumab kann in Erwägung gezogen werden bei Patienten mit früher, entzündlicher diffus-kutaner (dc)SSc (1b, C), auch dies ist neu. (18) Bei Patienten mit SSc-ILD sollten für deren Behandlung MMF, Cyclophosphamid (CYC) oder Rituximab in Erwägung gezogen werden (alle 1a, A). (19) Ebenfalls neu: Nintedanib sollte allein oder in Kombination mit MMF zur Therapie der SSc-ILD (Fibrose!) erwogen werden (1a, A). (20) Auch Tocilizumab sollte zur Behandlung der SSc-ILD in Betracht gezogen werden (1b, B). Auch für die SSc-ILD wird ein eigenständiger Therapiealgorithmus vorgeschlagen, der die spezifische Abgrenzung von Tocilizumab klar macht (in Abhängigkeit davon, ob eine progressiv-fibrosierende ILD vorliegt), und zudem verdeutlicht, dass Kombinationen eine wichtige Rolle spielen. SSc mit schlechter Prognose: (21) Für selektierte Patienten mit früher dcSSc und einer schlechten Prognose kann bei Fehlen einer fortgeschrittenen kardio-respiratorischen Beteiligung eine hochintensive Immunsuppression (üblicherweise inkl. CYC), gefolgt von einer autologen Stammzelltransplantation (HSCT) in Betracht gezogen werden (1a, A). Nichts getan hat sich in Bezug zur muskuloskelettalen Beteiligung: Hier bleibt es bei der Empfehlung, dass MTX erwogen werden sollte (2b, D).

Fazit und Ausblick

Der Blick auf die umfangreiche Research Agenda verdeutlicht, dass der hohe „medical need“ weiter nur unzureichend abgebildet wird, so etwa bei vaskulären und GI-Manifestationen (insbesondere nicht-pharmakologische Interventionen bei digitalen Ulzera sind hier gefragt), der Frage nach der Effektivität von Biologika bei kardiovaskulären SSc-Manifestationen, dem Management von Calcinosen und der optimalen antientzündlichen/-fibrotischen Therapie der SSc-ILD. Noch nicht Einzug gehalten hat die CAR-T-Zelltherapie oder der jüngst diskutierte Einsatz von BiTE-Antikörpern (auch als Alternative zur HSCT), dies dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Dennoch bleibt festzuhalten, das durchaus Fortschritte bei den fibrotischen Manifestationen (Haut, ILD) gemacht wurden und viele Empfehlungen des 2023er-Updates jetzt auf einem solideren Fundament stehen.

Quelle: Ann Rheum Dis 2024; doi: 10.1136/ard-2024-226430