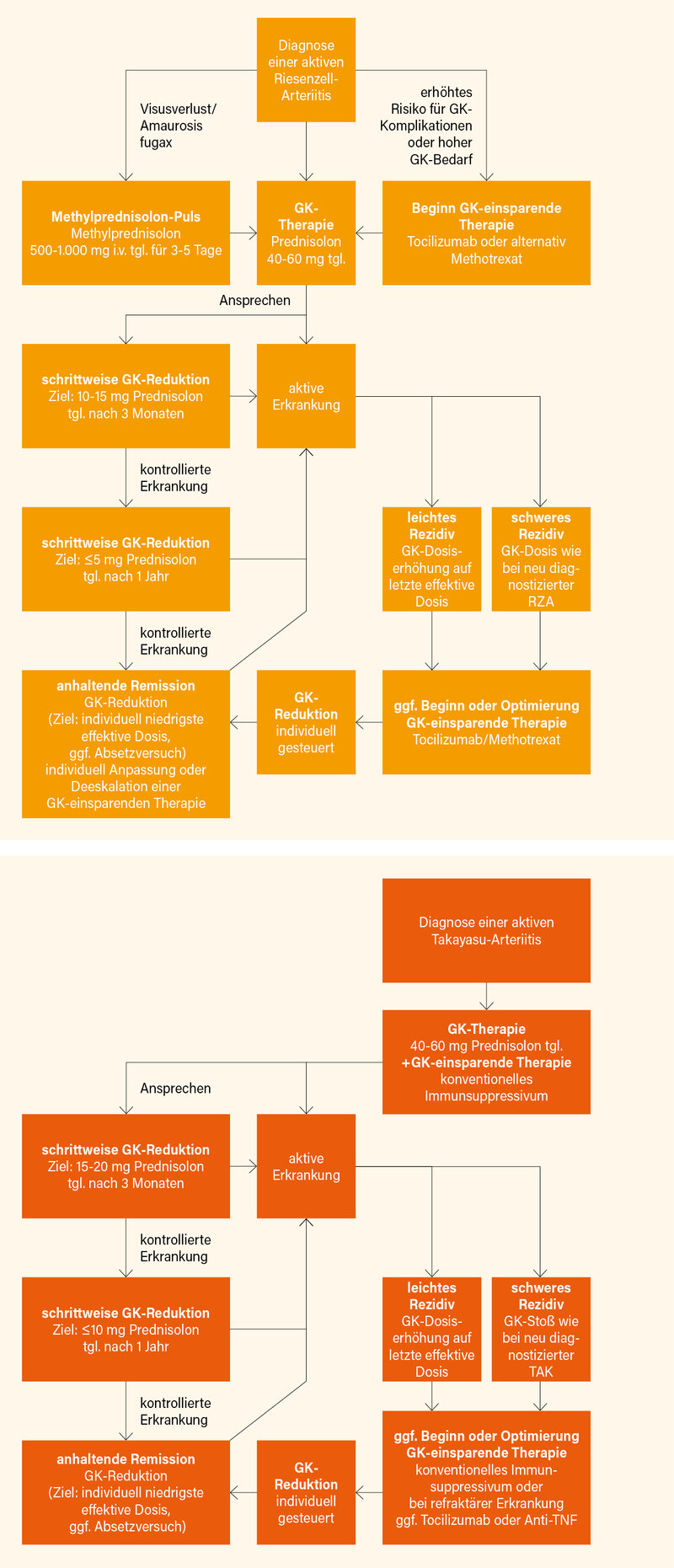

Die von Jan Schirmer, Kiel, und Kollegen publizierte Leitlinie wurde auch auf dem virtuellen DGRh-Kongress präsentiert. Es wurden 26 Empfehlungen zu den Bereichen übergeordnete Prinzipien (4), Zeitpunkt von Diagnosestellung und Therapiebeginn (2), Diagnostik (8), Glukokortikoid (GK)-Therapie (4), GK-einsparende Therapie bei RZA (3) bzw. TA (1), Rezidivtherapie (1), Thrombozytenaggregationshemmer, Antikoagulanzien und Statine (1), Verlaufskontrollen (1) und Versorgung vaskulärer Komplikationen (1) formuliert. Für das Management der RZA und TA wurden in Anlehnung an die EULAR-Empfehlungen separate Therapiealgorithmen erstellt (Abb.).

Zunächst zu den übergeordneten Prinzipien: A) Die Versorgung der Patienten soll auf einer gemeinsamen Entscheidung zwischen Patienten und Behandlern unter Berücksichtigung von Wirksamkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit beruhen. B) Sie sollten Zugang zu Informationen über ihre Erkrankung, insbesondere deren Auswirkungen, wichtigsten Warnsymptomen und Behandlung (inkl. assoziierter Komplikationen) erhalten, sowie auf die Möglichkeit zur Teilnahme an Selbsthilfegruppen aufmerksam gemacht werden. C) Ziele der Behandlung sind die Verhinderung akuter und später Komplikationen durch die GGV bzw. durch die Toxizität der medikamentösen Therapie, die Reduktion der Mortalität sowie der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität. D) GGV-Patienten sollen auf durch die Therapie beeinflusste (einschließlich kardiovaskulärer) Komorbiditäten untersucht werden. Um das kardiovaskulare Risiko und behandlungsbedingte Komplikationen zu verringern, sollten Lebensstilberatung und Maßnahmen der Prävention und medikamentösen Prophylaxe angeboten werden.

Diagnostik und Bildgebung

1a) Bei V. a. RZA sollte umgehend eine Vorstellung bei einem auf die interdisziplinäre Diagnostik und Therapie von GGV spezialisierten Team erfolgen. Auch bei V. a. TA sollten Diagnostik und Therapie durch ein spezialisiertes Team erfolgen, bei drohender ischämischer Komplikation ebenfalls umgehend. 1b) Bei begründetem V. a. eine RZA soll umgehend eine GK-Therapie begonnen werden. Nicht sofort zur Verfügung stehende Diagnostik soll den Beginn einer GK-Therapie bei V. a. RZA nicht verzögern. Bestätigt sich der V. a. das Vorliegen einer RZA nach abgeschlossener sorgfältiger Abklärung nicht, soll die begonnene GK-Therapie unter Überwachung rasch beendet werden.

2a) Die Basisdiagnostik bei V. a. eine GGV soll eine gezielte Anamnese und gründliche klinische Untersuchung insbesondere der arteriellen Gefäße einschließen. Zudem soll eine Labordiagnostik einschließlich CRP und BSG erfolgen. 2b) Die klinische Verdachtsdiagnose einer GGV soll zeitnah durch bildgebende Verfahren oder histopathologisch gesichert werden. Insbesondere, wenn bereits eine GK-Therapie begonnen wurde (z. B. bei begründetem V. a. RZA), sollte die Diagnostik wegen unter Therapie abnehmender Sensitivität rasch vervollständigt werden. 2c) Grundsätzlich sollten bei der Auswahl der diagnostischen Verfahren die klinische Fragestellung (z. B. zu untersuchendes Gefäßareal) sowie standortspezifische Faktoren wie Verfügbarkeit und Untersuchererfahrung berücksichtigt werden. 2d) Bei unklaren oder negativen Befunden in Bildgebung oder Histologie und fortbestehendem klinischem Verdacht sollte ein weiteres diagnostisches Verfahren eingesetzt werden. 2e) Bei V. a. prädominant kranielle RZA sollte die Sonografie der Arteriae temporales und axillares die bildgebende Modalität der ersten Wahl darstellen. Alternativ kann die hochauflösende MRT eingesetzt werden. Bei V. a. eine prädominant extrakranielle Beteiligung sollten die MRT/MR-Angiografie, PET-CT oder CT eingesetzt werden. 2f) Zur Beurteilung einer zusätzlichen aortalen Beteiligung bei prädominant kranieller RZA kann die MRT, CT oder PET-CT eingesetzt werden. 2g) Bei V. a. TA sollte die MR-Angiografie als Methode der ersten Wahl eingesetzt werden. Alternativ können eine PET/PET-CT, Sonografie oder CT-Angiografie durchgeführt werden. 2h) Bei V. a. kranielle RZA soll eine Temporalarterienbiopsie (TAB) erfolgen, wenn eine aussagekräftige Bildgebung nicht zur Verfügung steht. Die Probenlänge einer TAB sollte ≥1 cm betragen.

Glukokortikoidtherapie und -einsparung

3a) Bei Erstdiagnose einer aktiven RZA ohne Sehstörungen oder einer aktiven TA soll eine GK-Therapie begonnen werden. Die Dosis sollte initial 40-60 mg/Tag Prednisolonäquivalent betragen. 3b) Nach Erreichen einer Remission soll die GK-Dosis bei einer GK-Monotherapie schrittweise reduziert werden. Es sollten pro Tag etwa 10-15 mg (RZA) bzw. 15-20 mg (TA) Prednisolonäquivalent nach 3 Monaten, sowie ≤5 mg (RZA) bzw. ≤10 mg (TA) nach einem Jahr erreicht werden. 3c) Die GK-Reduktion sollte unter klinischen und laborchemischen Kontrollen individuell festgelegt werden. Als Ziel sollte die individuell niedrigste effektive GK-Dosierung angestrebt werden, einschließlich eines individuell gesteuerten vollständigen Ausschleichens der GK bei nach 1 Jahr anhaltender Remission. 3d) Bei akutem Visusverlust oder Amaurosis fugax im Rahmen einer aktiven RZA (oder bei begründetem RZA-Verdacht) sollte eine sofortige hochdosierte GK-Pulstherapie mit 500-1.000 mg Methylprednisolon i.v. täglich über 3-5 Tage erfolgen.

4a) Bei bestimmten RZA-Patienten (insbesondere refraktäre oder rezidivierende Erkrankung, Vorhandensein von oder erhöhtes Risiko für GK-assoziierte Folgeschäden) sollte nach individueller Abwägung eine GK-einsparende Therapie mit Tocilizumab durchgeführt werden. Methotrexat (MTX) kann als Alternative eingesetzt werden. 4b) Unter Tocilizumab sollte bei RZA eine schnellere Reduktion der GK-Dosis verglichen mit der GK-Monotherapie erfolgen. Auch unter MTX sollte bei RZA eine raschere GK-Dosisreduktion angestrebt werden. 4c) Bei anhaltender Remission der RZA sollte eine Deeskalation oder Beendigung der GK-einsparenden Therapie erwogen werden. 5) TA-Patienten sollten zusätzlich zu GK mit konventionellen Immunsuppressiva behandelt werden. Bei refraktären, rezidivierenden oder GK-abhängigen Verläufen sollten TNFa-Inhibitoren oder Tocilizumab erwogen werden. 6) Bei einem schweren GGV-Rezidiv soll erneut eine GK-Therapie begonnen bzw. bestehende GK-Therapie intensiviert werden (Initialdosierung wie bei neu diagnostizierter GGV). Bei einem leichten Rezidiv sollte die GK-Dosis auf mindestens die letzte wirksame Dosis erhöht werden. Eine GK-sparende Therapie sollte bei rezidivierender Erkrankung begonnen oder angepasst werden.

Weitere Themenkomplexe

7) Thrombozytenaggregationshemmer, Antikoagulanzien oder Statine sollten nicht routinemäßig zur Behandlung von GGV angewendet werden, sofern keine andere Indikation dafür besteht. 8) GGV-Patienten sollen regelmäßig klinisch und laborchemisch überwacht werden. 9) GGV-Patienten mit Gefäßkomplikationen sollten von einem interdisziplinaren Gefäßteam betreut werden. Erforderliche endovaskuläre und operative Gefäßeingriffe sollten, wenn immer möglich, in Remission der Vaskulitis erfolgen. Die Entscheidung für spezifische Verfahren sollte individuell und nach interdisziplinärer Abstimmung getroffen werden. Bei gefäßchirurgischen Eingriffen sollte Gewebe zur histopathologischen Untersuchung gewonnen werden. Nach arteriellen Rekonstruktionen sollte eine lebenslange Nachsorge erfolgen.