Die CPP-Erkrankung ist die Konsequenz aus der Immunantwort auf das pathologische Vorliegen von CPP-Kristallen in Gelenken, was eine akute oder chronische entzündliche Arthritis auslöst. Die CPPD ist stark assoziiert mit Knorpelabbau und Arthrose, auch wenn die Richtung der Kausalität weiter unklar ist. Diese klinische Präsentation wird als CPPD mit Arthrose bezeichnet. Trotz spärlicher direkter Evidenz könnte die CPP-Erkrankung die häufigste Ursache einer entzündlichen Arthritis bei älteren Menschen (>60 Jahre) darstellen. Verursacht wird die CPPD durch erhöhte extrazelluläre Pyrophosphat-Konzentrationen im Knorpel, was (wie bei Gicht) durch die Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms eine Entzündung triggert. Zu den häufigen CPP-Arthritis-Risikofaktoren gehören Altern und frühere Gelenkverletzungen. Seltener ist sie assoziiert mit metabolischen Störungen wie z. B. Hyperparathyreoidismus, Hämochromatose, Hypomagnesiämie und Hypophosphatasie sowie genetischen Varianten, so z. B. in den ANKH- und Osteoprotegerin-Genen.

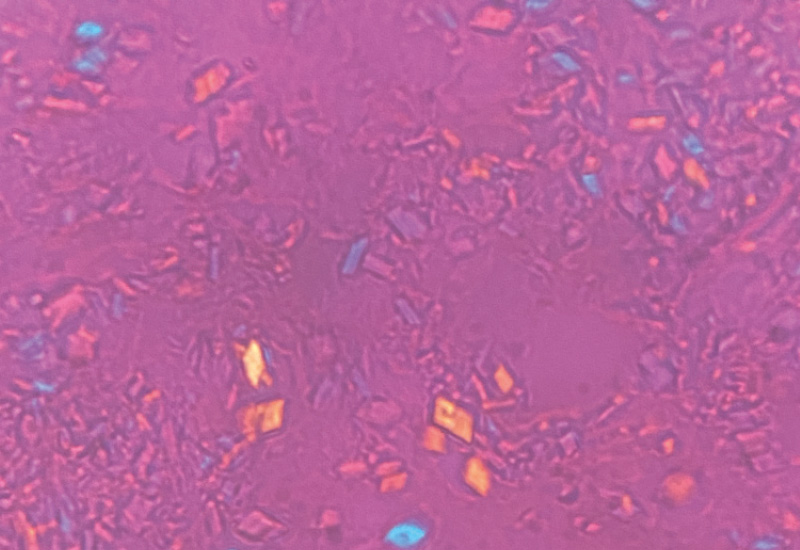

Jenseits der Bestimmung von CPP-Kristallen in der Synovialflüssigkeit, spielt diagnostisch der CPP-Nachweis in Gelenken mittels Bildgebung (hauptsächlich konventionelles Röntgen, aber zunehmend auch Ultraschall) eine zentrale Rolle. Eine CT ist nützlich zum Nachweis einer Kalzifizierung in axialen Gelenken, z. B. bei Patienten mit Crowned-Dens-Syndrom (CDS). Bis jetzt gibt es keine effektive Therapie zur Auflösung von CPP-Kristallen, weshalb die primär die Entzündungskontrolle im Vordergrund steht. Das wohl beste Nutzen/Risiko-Verhältnis bei akuter CPP-Arthritis hat Prednison, aber auch niedrig dosiertes Colchicin ist effektiv. Limitierte Evidenz spricht dafür, dass Colchicin, niedrig dosiertes Methotrexat und Hydroxychloroquin in der Prophylaxe wiederholter Flares und bei persistierend entzündlicher CPP-Arthritis effektiv sein könnten. Bei refraktärer Erkrankung können Interleukin (IL)-1- und -6-Inhibitoren eine Rolle spielen.

Quelle: Lancet Rheumatol 2024; doi: 10.1016/S2665-9913(24)00122-X