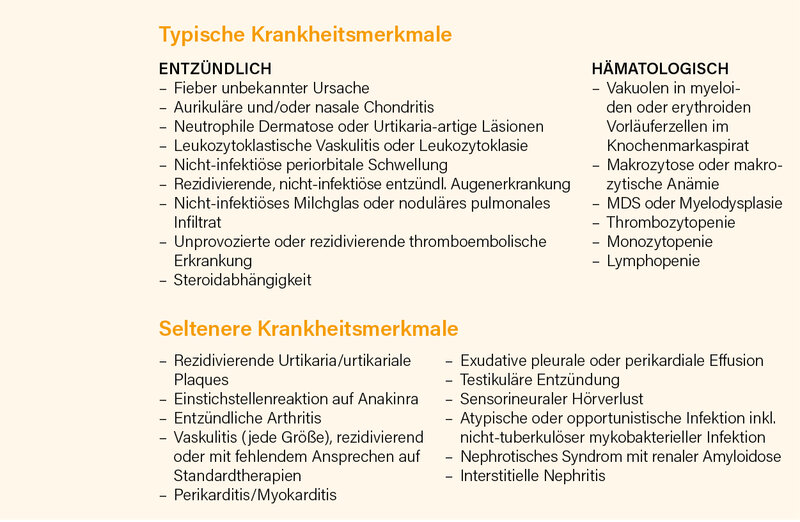

Die konsensbasierten, klinischen Empfehlungen bieten praktische Hinweise zu mehreren Schwerpunktthemen: (1) klinische Merkmale, (2) Screening-Methoden für UBA1, (3) die Diagnose von myelodysplastischen Syndromen (MDS) bei VEXAS-Patienten und (4) Prognose und Behandlung. Ziel war es, Empfehlungen dazu zu geben, bei welchen Patienten ein UBA1-Test sinnvoll ist (Abb.), wie auf VEXAS getestet wird, wie MDS im Kontext von VEXAS anzugehen ist und worauf im Management zu achten ist. Diese Arbeit stellt die erste formale internationale Konsensleitlinie für VEXAS dar.

Klinische und laborchemische Merkmale

VEXAS ist eine nicht erbliche, hämatoinflammatorische Erkrankung, die durch zahlreiche rheumatologische, dermatologische und hämatologische Symptome gekennzeichnet ist. Anhaltend erhöhte Entzündungsmarker in Kombination mit Haut-, Augen-, Lungen- oder Knorpelmanifestationen und/oder Zytopenie deuten auf VEXAS hin. Makrozytäre Anämie ist eine häufige hämatologische Auffälligkeit, tritt aber nicht immer auf. Vakuolen in frühen erythroiden oder myeloiden Vorläuferzellen aus Knochenmarkaspiraten sind ein Hinweis auf, aber kein Beweis für VEXAS. Die meisten Fälle von VEXAS wurden bei Männern über 50 Jahren berichtet.

Screening auf UBA1-Mutationen

Die Mehrheit der typischen VEXAS-Patienten weist Missense- oder Spleißmutationen im Exon 3 des UBA1-Gens auf. Verschiedene Sequenzierungsmethoden können je nach Ressourcen und Expertise zur VEXAS-Diagnose eingesetzt werden. Next Generation Sequencing (NGS) bietet eine erhöhte Sensitivität zur Detektion von somatischen Varianten mit niedriger Allelfrequenz und deckt alle codierenden oder Spleißregionen ab. Gezielte Tests auf Varianten im Exon 3 können als Alternative zu NGS verwendet werden, wobei solche Methoden somatische Varianten mit geringer Varianten-Allelfrequenz (Sanger-Sequenzierung) oder Varianten außerhalb von Exon 3 (Sanger-Sequenzierung und ddPCR) übersehen können. Eine laufende Therapie kann die Genauigkeit durch Verringerung des Mutationsniveaus beeinflussen. VEXAS definierende somatische Mutationen werden in DNA aus peripherem Blut oder Knochenmark nachgewiesen. Bei hoher klinischer Verdachtslage und negativem Test auf UBA1-Mutationen im Exon 3 im peripheren Blut sollte die Testung das gesamte Gen abdecken und ggf. eine Knochenmarkprobe untersucht werden.

Diagnose des MDS bei VEXAS-Patienten

Eine Knochenmarkuntersuchung wird bei VEXAS mit begleitender Zytopenie empfohlen, um eine hämatologische Neoplasie auszuschließen. Karyotypisierung und NGS auf koexistierende somatische Mutationen sollten mit der Knochenmarkuntersuchung durchgeführt werden. Die Interpretation des Knochenmarks ist bei VEXAS herausfordernd, da häufig Zeichen einer Dysplasie vorhanden sind, ohne die bestehenden Kriterien für die MDS-Diagnose zu erfüllen. Das klonale somatische Muster bei VEXAS ist überwiegend durch Mutationen in DNMT3A und TET2 geprägt, meist ohne andere Treibermutationen.

Verlauf, prognostische Faktoren und Management

VEXAS-Patienten sollten interdisziplinär betreut werden, ggf. mit Überweisung an ein Expertenzentrum. Die Krankheitsaktivität wird durch Entzündung oder zunehmendes Knochenmarkversagen definiert. Die Behandlungsziele umfassen die Entzündungskontrolle, Vorbeugung und Behandlung von Knochenmarkversagen, Prävention und Therapie sekundärer Komplikationen durch die Behandlung selbst sowie die Verbesserung der Lebensqualität. Infektionen, thromboembolische Erkrankungen und therapiebedingte Komorbiditäten sind bei VEXAS häufig und können Krankheitsaktivität vortäuschen. Ein Krankheitsschub kann als Wiederauftreten klinischer oder laborchemischer Zeichen oder Symptome von VEXAS definiert werden. Glukokortikoide (GK) sind meist notwendig, um die Entzündung bei VEXAS zu kontrollieren und sollten langsam zur minimal notwendigen Dosis ausgeschlichen werden. Medikamente, die auf Entzündungswege abzielen (z. B. JAK-Inhibitoren, IL-6-Hemmer), sind wirksamer als konventionelle DMARDs (z. B. Methotrexat, Azathioprin) oder B-Zell-gerichtete Therapien (z. B. Rituximab). Medikamente, die die klonale Belastung verringern oder beseitigen (z. B. Azacytidin), können bei einigen VEXAS-Patienten wirksam sein. Allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation kann eine kurative Behandlung darstellen, sollte aber nach sorgfältiger hämatologischer Bewertung ausgewählten Patienten vorbehalten sein. Eine Prophylaxe gegen opportunistische Infektionen, Vermeidung thromboembolischer Komplikationen und Minimierung von Nebenwirkungen einer chronischen GK-Therapie sollten bei allen VEXAS-Patienten berücksichtigt werden. Erst künftige klinische Studien können die optimale Behandlung für VEXAS-Patienten identifizieren.

Quelle: Arthritis Rheumatol 2025; doi: 10.1002/art.43287