Den T2T-Empfehlungen werden fünf übergeordnete Prinzipien vorangestellt, die präzisiert wurden: A. Das Behandlungsziel muss auf einer gemeinsamen Entscheidung des Patienten und Rheumatologen basieren. B. T2T durch Bestimmung der Krankheitsaktivität und eine entsprechende Adjustierung der Therapie verbessert das Behandlungsergebnis. C. SpA und PsA sind vielgestaltige systemische Erkrankungen, das Management muskuloskelettaler und extra-artikulärer Manifestationen sollte bei Bedarf durch Rheumatologen in Koordination mit anderen Spezialisten (z. B. Dermatologen, Gastroenterologen, Ophthalmologen) erfolgen. D. Die Ziele der Behandlung von SpA- und PsA-Patienten sind die langfristige Optimierung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und sozialen Teilhabe durch die Kontrolle von Zeichen und Symptomen, Prävention struktureller Schäden, Normalisierung oder Erhalt der Funktion, Vermeidung von Toxizität und Minimierung von Komorbiditäten. E. Die Aufhebung der Entzündung ist wichtig, um diese Ziele zu erreichen.

Die Empfehlungen im Überblick

Bei den 11 ausgesprochenen Empfehlungen gab es relativ wenig Änderungen, spezifische Empfehlungen der Vorversion für SpA und PsA wurden gestrichen.

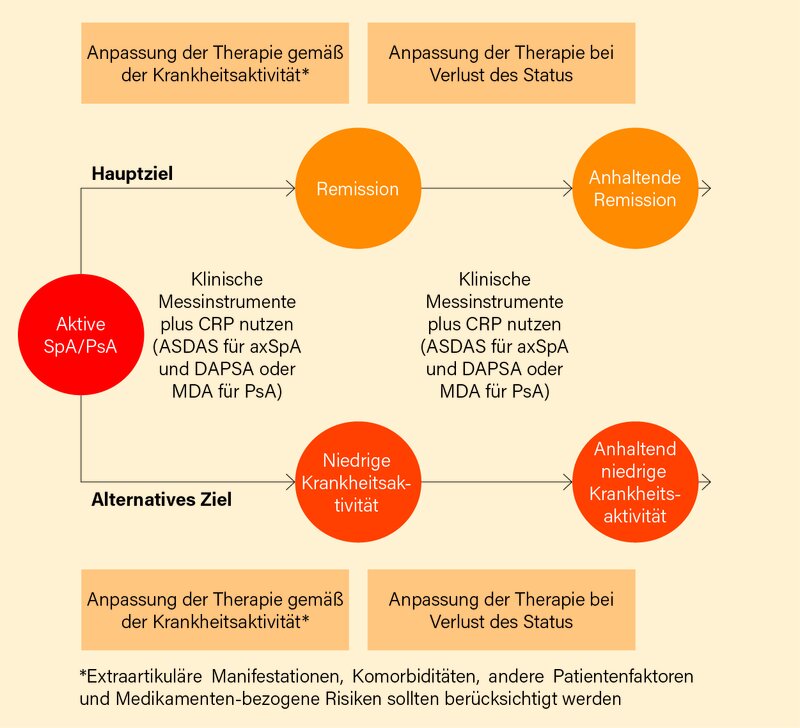

1. Das Behandlungsziel sollte eine klinische Remission/inaktive Erkrankung von sowohl muskuloskelettalen (Arthritis, Daktylitis, Enthesitis, axiale Erkrankung) als auch extraartikulären Manifestationen sein. 2. Das Behandlungsziel sollte individuell auf Basis der aktuellen klinischen Manifestation festegelegt werden, die Behandlungsmodalität sollte bei der Definition der zum Erreichen benötigten Zeit mitberücksichtigt werden. 3. Eine klinische Remission/inaktive Erkrankung ist definiert als Absenz des Nachweises von signifikanter Krankheitsaktivität (klinisch/Labor). 4. Eine niedrige/minimale Krankheitsaktivität kann ein alternatives Behandlungsziel sein. 5. Die Krankheitsaktivität sollte auf Basis der klinischen Zeichen und Symptome sowie der Akut-Phase-Reaktanten bestimmt werden. 6. Validierte Messinstrumente der muskuloskelettalen Krankheitsaktivität und die Bestimmung kutaner und/oder anderer relevanter extra-artikulärer Manifestationen sollten in der klinischen Praxis genutzt werden, um das Behandlungsziel zu definieren und die Therapieentscheidung zu leiten; die Häufigkeit von deren Messung hängt vom Niveau der Krankheitsaktivität ab.

Am umstrittensten war Empfehlung 7: Bei axialer SpA wird als Messinstrument der ASDAS präferiert, bei PsA sollten der DAPSA oder MDA zur Definition des Ziels in Betracht gezogen werden. Während der ASDAS noch unstrittig sein dürfte (obwohl der BASDAI geläufiger ist), wird der DAPSA in der Praxis kaum genutzt; hier wird aber die den Rheumatologen noch eher vertraute MDA aufgeführt. 8. Die Wahl des Ziels und Messinstruments der Krankheitsaktivität sollte Komorbiditäten, Patientenfaktoren und Wirkstoff-bezogene Risiken berücksichtigen. 9. Zusätzlich zu klinischen und Labor-Messwerten können auch Befunde aus der Bildgebung beim klinischen Management berücksichtigt werden. 10. Sobald das Ziel erreicht ist, sollte es möglichst im Krankheitsverlauf aufrechterhalten werden. 11. Der Patient sollte angemessen informiert und in die Diskussion über das Behandlungsziel sowie die Risiken und Vorteile der geplanten Strategie eingebunden werden. Wie gewohnt wurde ein T2T-Algorithmus erstellt (Abb.).

Quelle: Ann Rheum Dis 2017;

doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211734