Mit Ausnahme des Lignins, einem phenolischen Biopolymer, sind Ballaststoffe meist Kohlenhydratpolymere (z. B. Zellulose, Hemizellulose, Pektin). In der Pflanze sind sie überwiegend in der Zellwand, z. T. aber auch intrazellulär (z. B. Pflanzenschleime) lokalisiert. Auch nichtverdauliche Oligosaccharide (z. B. Oligofruktose, Inulin), Oligosaccharide der Raffinosefamilie (Trisaccharide aus Galaktose, Glukose und Fruktose) und die ebenfalls nicht durch a-Amylasen spaltbare resistente Stärke (z. B. in Hülsenfrüchten und abgekühlten Kartoffeln) gehören zu den Ballaststoffen.

Nach ihrer Wasserlöslichkeit werden Ballaststoffe in wasserlösliche Ballaststoffe mit deutlich höherer Quellfähigkeit (bis zum 100-fachen des Eigengewichtes) und wasserunlösliche Ballaststoffe unterteilt. Zu den unlöslichen faserreichen Ballaststoffen gehören z. B. Zellulose, Hemizellulose und Lignin, zu den wasserlöslichen zählen u. a. Pektine (Apfel, Zitrusfrüchte, Leinsamen), Psyllium (Flohsamenschalen) und b-Glucane (Hafer, Gerste).

Wirkungen der Ballaststoffe

Unlösliche Ballaststoffe sind vor allem für die Verdauung von großer Bedeutung. Ihr Reichtum an Fasern erfordert eine längere Kautätigkeit mit vermehrter Speichelbildung. Dadurch wird die Säurelast reduziert und die Glukose-Spaltung im Mund verlangsamt. Im Magen erhöhen Ballaststoffe aufgrund ihrer Wasserbindungsfähigkeit das Nahrungsvolumen sowie die Viskosität des Speisebreis, ohne den Energiegehalt wesentlich zu steigern. Dies führt zu einer stärkeren postprandialen Magendehnung, die ihrerseits zu einer Senkung des appetitanregenden Ghrelins und damit Zunahme des Sättigungsgefühls sowie einer längeren Magenverweildauer mit verzögertem Anstieg des Glucosespiegels und letztlich verringerter Insulinausschüttung führt. Im Dünndarm werden Ballaststoffe weder verdaut noch resorbiert. Sie regen die Darmperistaltik an, verkürzen dadurch die Transitzeit im Darm und reduzieren damit vermutlich auch die Expositionszeit gegenüber exogenen Noxen (z. B. Schwermetalle, Mikroplastik etc.). Letztere können zu einer Schleimhautschädigung mit erhöhter Darmpermeabilität („Leaky Gut“) führen. Auch Gallensäuren werden durch Ballaststoffe gebunden, was mit einer verminderten Cholesterinsynthese einhergeht. Stuhlfrequenz, -konsistenz und -menge hängen wesentlich von der Menge zugeführter Ballaststoffe ab.

Kurzkettige Fettsäuren und das Immunsystem

Lösliche Ballaststoffe werden zudem im proximalen Colon von Darmbakterien zu kurzkettigen Fettsäuren verstoffwechselt. Sie werden auch Präbiotika genannt, entfalten zahlreiche Wirkungen auf das enterale Immunsystem und spielen vermutlich bei der Prävention von Autoimmunerkrankungen, aber auch wichtigen Zivilisationserkrankungen wie Krebs und Diabetes mellitus eine wichtige Rolle, wie durch Forschungsergebnisse in den letzten 10 Jahren bestätigt werden konnte. (1)

Zu den kurzkettigen Fettsäuren zählen die gesättigten Fettsäuren Acetat (C2), Propionat (C3) und Butyrat (C4). Sie bestehen aus max. 4 Kohlenstoffatomen. Butyrat dient der Darmschleimhaut als Energie-lieferndes Substrat, während Acetat und Propionat von der Darmschleimhaut direkt (ohne Transporter) resorbiert und mit dem Pfortaderkreislauf abtransportiert werden. Kurzkettige Fettsäuren tragen entscheidend zur Aufrechterhaltung der Darm-Homöostase, d. h. dem Gleichgewicht von Symbionten (z. B. Laktobazillen und Bifidobakterien) und Pathobionten bei, wobei letzteren (z. B. Clostridium difficile) eine krankheitsauslösende Wirkung zugeschrieben wird. Dadurch wirken sie einer Dysbiose entgegen und steigern die Vielfalt der Darmmikrobiota.

Kurzkettige Fettsäuren fördern außerdem die Mukusbildung durch die Darmepithelien sowie die Regeneration der Darmschleimhaut. Sie steigern die IgA-Sekretion von B-Lymphozyten und modulieren zahlreiche immunologische Prozesse in der Darmschleimhaut. Durch Bindung an und Aktivierung von GPRs (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren) auf verschiedenen Klassen von Immunzellen regen sie diese zur Bildung antientzündlicher Zytokine an, die wiederum die Bildung toleranzinduzierender regulatorischer T-Zellen (Treg-Zellen) fördern. Das NFkB-Inflammasom und die Bildung von pro-entzündlichem Interleukin-1 werden gehemmt. (2)

Studienlage zu Ballaststoffen

Eine unzureichende Ballaststoffzufuhr ist mit einer Vielzahl nicht übertragbarer Erkrankungen wie z. B. Adipositas und Diabetes, entzündlichen Erkrankungen und Krebs assoziiert. So zeigt eine ausreichende Ballaststoffzufuhr in Kohortenstudien protektive Effekte auf kardiovaskuläre Erkrankungen sowie Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterinkonzentration, Hypertonie, aber auch häufige Tumorentitäten wie Colon- und Brustkrebs.

In einer aktuellen Meta-Analyse, in die Daten von 135 Millionen Personenjahren aus prospektiven Studien und 58 klinische Studien mit 4.635 erwachsenen Teilnehmern eingingen, wurde gezeigt, dass die Gesamtmortalität und die kardiovaskulär bedingte Sterblichkeit sowie die Inzidenz von koronarer Herzkrankheit (KHK), apoplektischem Insult, Diabetes mellitus Typ 2 und Darmkrebs um 15-30 % zurückgehen, wenn man den höchsten mit dem niedrigsten Ballaststoffkonsum vergleicht. Klinische Studien belegten eine signifikante Verringerung des Körpergewichts, des systolischen Blutdrucks und des Gesamtcholesterins, wenn eine höhere mit einer niedrigeren Zufuhr verglichen wurde. Die Risikoreduktion war am größten, wenn die tägliche Ballaststoffzufuhr zwischen 25 und 29 Gramm lag. Dosis-Wirkungs-Kurven deuten darauf hin, dass eine höhere Zufuhr einen noch größeren Nutzen in Bezug auf den Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes sowie Darm- und Brustkrebs mit sich bringen könnte. (3)

Bislang basieren die meisten Ergebnisse auf Kohorten- bzw. Beobachtungstudien. Dies trifft auch für Studien zum Zusammenhang zwischen Ballaststoffen und der Inzidenz bzw. Aktivität von rheumatischen Erkrankungen zu. In der EPIC (European Prospective Investigation into Cancer)-Norfolk-Studie, einer großen britischen populations-basierten Kohortenstudie, in der von 1993 bis 1997 über 30.000 Teilnehmer zwischen 40 und 79 Jahren eingeschlossen wurden, war ein geringerer Verzehr von ballaststoffhaltigen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse mit einem höheren Risiko für rheumatoide Arthritis (RA) assoziiert. (4) Auch in der US National Health and Nutrition Examination Study (NHANES), einer großen Querschnittsstudie mit 15.114 Teilnehmern aus den Jahren 2010-2020 wurde eine inverse Assoziation zwischen der Ballaststoffaufnahme und dem Risiko, eine RA zu entwickeln gezeigt. So hatten Personen mit einer höheren Ballaststoffaufnahme (>19,1 g/Tag) ein um 25 % geringeres Risiko, an einer RA zu erkranken, als Personen mit einer geringeren Ballaststoffaufnahme. (5) Die Ergebnisse von zwei US-Längsschnittstudien (die Osteoarthritis Initiative mit 4.796 und der Framingham Offspring Osteoarthritis Study mit 1.268 Teilnehmern) zeigten übereinstimmend, dass eine höhere Gesamtballaststoffaufnahme auch mit einem geringeren Risiko für eine symptomatische Gonarthrose (Schmerzen) verbunden war. (6)

In einer ersten klinischen Studie wurden RA-Patienten (n=36) 28 Tage lang täglich mit einem ballaststoffreichen Riegel/Cerealien supplementiert. Klinische und Laboranalysen von Immunparametern in Blut- und Stuhlproben wurden vor und nach der ballaststoffreichen Nahrungsergänzung durchgeführt. Dabei wurde ein Anstieg der zirkulierenden regulatorischen T-Zellen und ein günstiges Th1/Th17-Verhältnis sowie eine Verbesserung der Patienten-bezogenen Parameter beobachtet. (7) Auch im Tiermodell (CIA-Mäuse) wurde der Einfluss einer pektin- und inulinreichen Ernährung untersucht und eine Linderung der Arthritis durch die Regulierung des Th17/Treg-Gleichgewichts beobachtet. Ähnliche vorläufige Daten gibt es zwischenzeitlich auch für die Spondylarthritiden.

Ballaststoffreiche Kost

Ballaststoffe werden nicht isoliert zugeführt, sondern immer mit anderen Nahrungsstoffen, was die Untersuchung ihrer spezifischen Effekte auf Inzidenz und Aktivität rheumatischer Erkrankungen erschwert (siehe Teil 1: anti-inflammatorische Ernährung). Sie sind ein Nahrungsbestandteil von sog. Ernährungsmustern („Nutrition Patterns“). Letztere werden durch die Menge und das Verhältnis der zugeführten Makronährstoffe wie Kohlenhydrate (z. B. Low-Carb Diet), Fette (z. B. Atkins-Diät) oder den Anteil an tierischen/pflanzlichen Proteinen/Fetten, aber eben auch den Anteil an Ballaststoffen definiert. Im Gegensatz zur heute meist präferierten „Western Diet“, die v. a. ballaststoffarm, energiedicht und hochkalorisch (reich an Kohlenhydraten und Fetten) ist, ist die traditionelle mediterrane Ernährung ballaststoffreich und typischerweise auch pflanzenbasiert. Sie besteht aus einem hohen Anteil an Früchten, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, (Vollkorn-)Brot und Cerealien und wird auch deshalb von der Kommission für Komplementäre Heilverfahren und Ernährung der DGRh für Patienten mit entzündlichen Erkrankungen und kardiovaskulären/metabolischen Komorbiditäten als Ernährungsform empfohlen. (8)

Empfohlene Ballaststoffaufnahme

Gesunde Erwachsene sollten laut WHO mindestens 30 g Ballaststoffe/Tag zu sich nehmen. Dies ist – wie die Nationale Verzehrstudie Deutschlands (NVZ II) belegt - bei den meisten Deutschen nicht der Fall. So weisen 75 % der Frauen und 68% der Männer eine Ballaststoffzufuhr von <30 g/Tag auf. Dabei sind Getreideerzeugnisse mit 41 % die wichtigste Ballaststoffquelle, vor Obst (21 %) und Gemüse (16 %). (9) In unserem eigenen RA-Kollektiv lag die durchschnittliche Ballaststoffaufnahme bei Frauen bei 16 g/Tag, bei männlichen RA-Patienten waren es 17 g/Tag. (10) Dies bestätigt Untersuchungen aus Schweden, die ebenfalls eine zu niedrige Ballaststoff-Aufnahme bei RA-Patienten zeigten. (11)

Tipps für die Praxis

Wie können Sie nun erreichen, dass Ihre Patienten ausreichend Ballaststoffe konsumieren?

Patienten sollten

– für jede Mahlzeit Gemüse/Obst einplanen, wobei Gemüse bevorzugt werden sollte!

– Sättigung v. a. über Gemüse erreichen, d. h. auf die Hälfte des Tellers kommt Gemüse

– bei Gemüse nicht nur ballaststoffarme, wasserreiche Sorten auswählen (wie Gurken, Tomaten), sondern die Vielfalt (z. B. Rote Beete, Kohl, Karotten, Linsen) nutzen

– bei Beilagen/Brot/Brötchen optimalerweise Vollkorn auswählen

– Salate, Müsli ggf. mit Nüssen/Saaten (max. eine Handvoll am Tag) ergänzen oder auch als Snack (statt Süßigkeiten) zwischendurch einsetzen

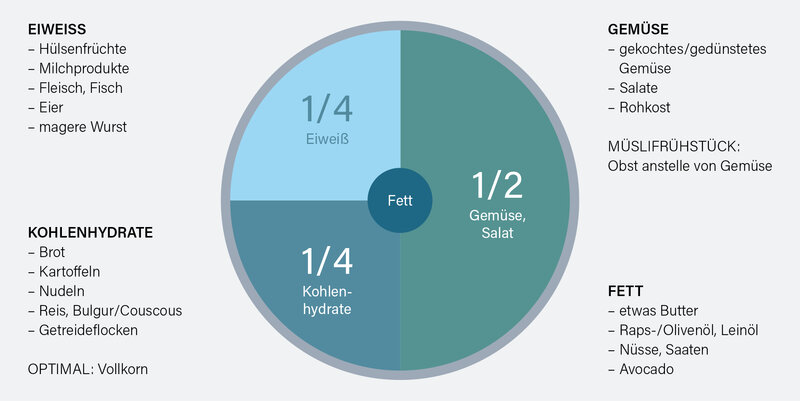

Das Tellermodell (Abb.) kann dabei eine gute Hilfe sein. Die Anteile zeigen die empfohlenen Mengenverhältnisse der jeweiligen Lebensmittelgruppen auf dem Teller und sind auf Frühstück, Mittag- und Abendessen anwendbar - mit dem Ziel, den Bedarf an Energie und Nährstoffen inklusive Ballaststoffen abzudecken.

Sind Patienten eine hohe Ballaststoff-Zufuhr nicht gewohnt, so sollten sie die Menge langsam steigern. Denn in großer Menge können Ballaststoffe auch kurzfristig zu Blähungen, Völlegefühl und Bauchschmerzen führen. Damit Ballaststoffe im Darm quellen können, sollte vor allem bei größerer Zufuhr auf eine ausreichende Flüssigkeitsmenge geachtet werden. Ideal sind ca. 1,5 l Wasser oder andere kalorienfreie Getränke wie ungesüßter Tee.

Fazit

Ganz anders als es ihr Name suggeriert, sind Ballaststoffe wichtige (pflanzliche) und damit auch ökologisch sinnvolle Nahrungsbestandteile, die zahlreiche gesundheitsförderliche Wirkungen entfalten können. Dies trifft mit großer Wahrscheinlichkeit auch für Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen und assoziierten Komorbiditäten zu, weshalb ihnen eine ballaststoffreiche (z. B. mediterrane oder ggf. auch vegetarische) Ernährung empfohlen werden sollte.

Prof. Dr. Monika Reuß-Borst

Schwerpunktpraxis für Rheumatologie

Frankenstr. 36

97708 Bad Bocklet

Email: info(at)reuss-borst-medizin.de

Literatur: 1 Ramsteijn AS, Louis P., Microb Biotechnol 2024; 17(8): e14542 | 2 Thornburn AN et al., Immunity 2014; 40(6): 833-842 | 3 Reynolds A et al., Lancet 2019; 393(10170): 434-445 | 4 Pattison DJ et al., Ann Rheum Dis 2004; 63(7): 843–847 | 5 Liu Li et al., Medicine 2023; 102(12): e33357 | 6 Dai Z et al., Ann Rheum Dis 2017; 76(8): 1411-1419 | 7 Häger J et al., Nutrients 2019; 11(10): 2392 | 8 Lou Y et al., J Nutr Biochem 2024; 133: 109699 | 9 Keysser G et al., Z Rheumatol 2023; 82(6): 517-531 |10 Nationale Verzehrstudie II (https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/gesunde-ernaehrung/nationale-verzehrsstudie-zusammenfassung.htm) Zugriff: 22.5.2025 | 11 Heidt C et al., Nutrients 2023; 15(1): 95 |12 Wadell AT et al., Front Nutr 2022; 9: 915064