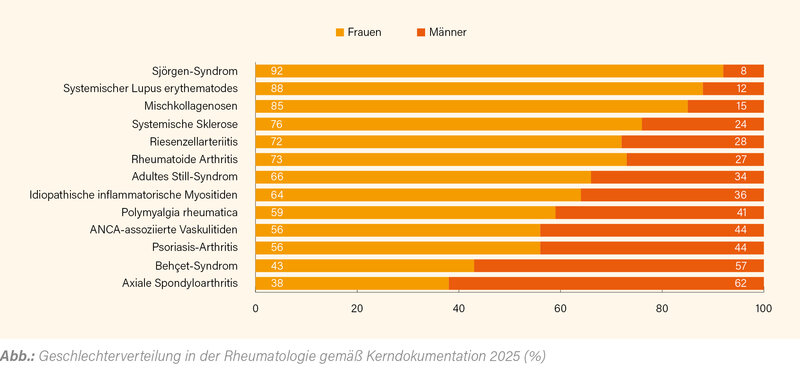

Einen Überblick über aktuelle Zahlen gab Dr. Katinka Albrecht, Berlin, in einer Plenarsitzung zur Gendermedizin – dies basierend auf der Kerndokumentation und Registern (RABBIT und RABBIT-SpA). Neuesten Daten zufolge sind vor allem die Sjögren-Erkrankung (SjE) und der systemische Lupus erythematodes (SLE) mit >90 % klar weiblich dominiert, etwas geringer auch andere Kollagenosen, die rheumatoide Arthritis (RA) und die (meisten) Vaskulitiden. Etwas ausgeglichener ist das Geschlechterverhältnis bei Psoriasis- und Spondyloarthritis (PsA/SpA) (Abb.). Auch innerhalb z. B. der Vaskulitiden gibt es große Differenzen zwischen den Frauen-dominierten Großgefäßvaskulitiden (Takayasu-/Riesenzellarteriitis 92/77 %), den ANCA-Vaskulitiden (MPA, EGPA, GPA 68/58/49 %) und dem Behçet-Syndrom (41 %). Auch das Erkrankungsalter differiert: Frauen erkranken früher an Kollagenosen (z. B. SjE 42 vs. 50; SLE 30 vs. 38 Jahre), dafür später an axialer SpA (33 vs. 30 Jahre), relativ ausgeglichen ist es z. B. bei Polymyalgia rheumatica oder PsA (aber auch vielen anderen rAIDs).

Unterschiede auch bei Krankheitsaktivität und Therapie

Auch die Krankheitsmanifestationen unterscheiden sich, so weisen laut Albrecht bei PsA Frauen mehr betroffene Gelenke, häufiger Enthesitis und stärkere Schmerzen auf, während bei Männern eine größere Hautfläche betroffen ist. Beim SLE haben Frauen zwar häufiger mukokutane Manifestationen, Männer dafür öfter eine schwere Organbeteiligung. Bei axSpA und PsA wird die Krankheitsaktivität von Frauen ärztlicherseits höher eingeschätzt, was sich aber nicht in einer intensiveren Therapie niederschlägt, beklagte Albrecht. So erhalten Männer mit axSpA häufiger TNF- und IL-17-Inhibitoren (58 vs. 45 % bzw. 11 vs. 8 %), tendenziell, aber schwächer ausgeprägt ist dies auch bei PsA der Fall (30 vs. 26 % bzw. 19 vs. 16 %).

Frauen mit PsA erhalten dagegen häufiger Steroide, Analgetika und Opioide. Bei RA ist zu beachten, dass die Krankheitsaktivität besser mittels DAS28-CRP als -BSG erfasst werden sollte, da letzterer diese bei Frauen überschätzt (Remission 57 vs. 62 % bzw. 43 vs. 57 %). Bei der Verordnung von b/tsDMARDs werden Frauen hier nicht benachteiligt (34 vs. 32 % bzw. 12 vs. 10 %) – dies aber auch erst in den letzten Jahren. Interessant ist, dass sowohl bei RA als auch axSpA Frauen viel häufiger Krankengymnastik erhalten. Bei PsA brechen mehr Frauen ihre Therapie – z. B. mit TNF-Inhibitoren – ab, häufig aufgrund unerwünschter Ereignisse, obwohl Männer mehr schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Bei adipösen Frauen zeigen etwa TNF-Inhibitoren eine geringere Wirksamkeit, während dies für Rituximab oder Abatacept nicht gilt – dies sollte beachtet werden, so Albrecht.

Komorbiditäten, PROs und Gesundheitsverhalten

Schwerwiegende Ereignisse treffen auch bei der RA häufiger Männer (z. B. kardiovaskuläre Ereignisse, Malignome, Pilzinfektionen, gastrointestinale Perforationen), ausgeglichener ist das Verhältnis bei Sepsis, Schlaganfall und Herpes Zoster. Bei den Komorbiditäten bei RA finden sich bei Frauen häufiger Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose, Fibromyalgie und Depression, bei Männern dagegen Nieren-, Leber-, Lungen- und Herzerkrankungen (z. B. KHK, Hypertonie, Herzinsuffizienz) sowie Typ-2-Diabetes und Hypercholesterinämie. Dies bedeutet aber nicht, so warnte Albrecht vor den Risiken einer Unterdiagnostizierung, dass Männer keine Osteoporose oder Depression und Frauen keine Herzinsuffizienz entwickeln! Tatsächlich erhalten Männer z. B. seltener eine Osteoporose-Prophylaxe.

In Bezug auf PROs berichten Frauen in allen Indikationen häufiger über Fatigue und Schmerzen, eine Ausnahme in Bezug auf Schmerzen bildet der SLE, wo Männer schwerer betroffen sind. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass Frauen etwas häufiger über ein eingeschränktes Wohlbefinden (WHO-5) berichten, während der WHO-5 bei Männern mit SLE schlechter ist. Aber auch hier gilt: Frauen geben zwar häufiger eine moderate bis starke Fatigue an, aber auch bei Männern ist diese mit 34-52 % keineswegs selten. Generell liegen von rAIDs Betroffene in puncto Erwerbstätigkeit unter dem Bevölkerungsdurchschnitt, Frauen sind dabei seltener in Arbeit als Männer (wie aber auch in der Bevölkerung). Am deutlichsten fällt die Differenz zwischen Frauen und Männern in der standardisierten Erwerbsrate bei PsA (und axSpA) aus, während umgekehrt Männer mit SLE seltener erwerbstätig als Frauen sind. Im Gesundheitsverhalten finden sich laut Albrecht unter den Männern mehr Raucher, während in puncto Adipositas und sportlicher Aktivität kaum Unterschiede auffallen.

Take-Home-Message

Das Geschlecht muss als Parameter in Auswertungen inkludiert werden, auch in klinischen Studien. Künftig sollte eine geschlechtsspezifische Modifizierung erfolgen, z. B. beim Ansprechen von Risiken, dem Screening von Komorbiditäten und der Auswahl der Therapieform. Noch muss man konstatieren, dass aufgrund fehlenden Wissens nicht immer adäquat therapiert wird (bei Frauen unterschiedliche Wirksamkeit, Dosierung und Nebenwirkungen der Medikation etc.).

Quellen: Eröffnungsveranstaltung und Session „Geschlechtsspezifische Aspekte in der Rheumatologie“,

17./19. September 2025