Die Axia-App wurde als digitale Therapie (DTx) gemäß der europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR) entwickelt und könnte in Deutschland die erste originär rheumatologische DiGA werden. Im Zentrum steht eine leitliniengerechte Bewegungstherapie mit individuell zugeschnittenem Übungsprogramm, wobei die Übungen durch einen selbstlernenden Algorithmus sukzessive immer besser an den jeweiligen Nutzer (und dessen Kapazitäten) angepasst werden. Des Weiteren sollen Gamification-Elemente Wissen vermitteln, den Umgang mit der axSpA erleichtern und die Langzeitadhärenz verbessern. Weitere Features der App sind ein integriertes Medikamenten- und Schmerztracking.

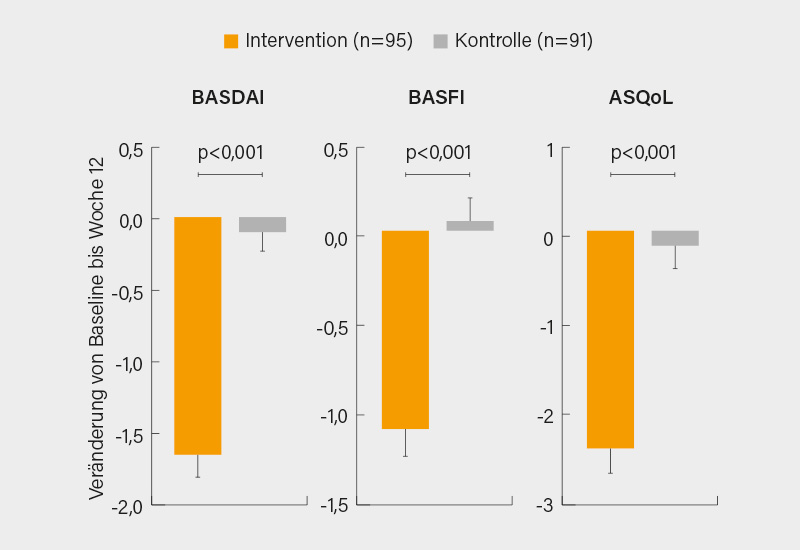

In der 12-wöchigen Bechterew-App-Studie wurden 200 axSpA-Patienten (im Mittel 50 Jahre, 74 vs. 59 % Frauen im App- bzw. Kontrollarm, mittlerer BASDAI-Score 5,3 bzw. 5,1, ca. 50 % mit wöchentlicher Physiotherapie) auf einer stabilen medikamentösen Therapie (je ca. 55-60 % auf NSAR bzw. b/tsDMARDs) im Verhältnis 1:1 auf die App-Nutzung (Interventionsgruppe) oder „Usual Care“ (Kontrollgruppe) randomisiert, davon schlossen 186 die Studie ab (95 bzw. 91). Im Ergebnis zeigten sich in der Interventionsgruppe signifikante und klinisch relevante Verbesserungen im primären Endpunkt, dem BASDAI-Score (-1,66 vs. -0,11; p<0,001), sowie den sekundären Endpunkten wie BASFI (-1,12 vs. +0,06; p<0,001) und Lebensqualität (ASQoL: -2,51 vs. -0,16; p<0,001) (Abb.). Auch im ASAS20- und ASAS40-Ansprechen (51 vs. 9 % bzw. 23 vs. 3 %; je p<0,001) zeigten sich signifikante Vorteile der App-Nutzung. Es gab keine Probleme bezüglich der Sicherheit. Auch wenn trotz Adjustierung auf gewisse Dysbalancen noch einige Fragen offen bleiben (wie auch die Diskussion zeigte), handelt es sich bei Axia um die erste digitale Intervention in der Rheumatologie, für die – wohl über eine verbesserte Selbstwirksamkeit – eine signifikante und konsistente Reduktion der Krankheitsaktivität belegt wurde.

Bildgebung: Röntgen als Erstdiagnostik?

Bei Verdacht auf axSpA erfolgt gemäß den derzeitigen Empfehlungen zunächst ein Röntgen der Sakroiliakalgelenke, gefolgt von einem MRT bei negativem Röntgen. Dies ist so wohl nicht haltbar, wie Berliner Radiologen und Rheumatologen um Dominik Deppe, Berlin, in einem präliminären Vergleich dreier diagnostischer Strategien bei 176 Patienten mit V. a. axSpA feststellten (1. Standard: erst Röntgen, falls negativ MRT, falls negativ Ultra-Low-Dose CT, 2. MRT: erst MRT, falls negativ gefolgt von Ultra-Low-Dose CT oder 3. erst Ultra-Low-Dose CT, falls negativ gefolgt von MRT).

Im Standard-Arm (n=24) war das Röntgen bei 4,2 % positiv, eine subsequente MRT bei 12,5 % (das abschließende CT brachte nichts). Im MRT-first-Arm (n=78) war das MRT bei 24,4 % positiv, eine subsequente CT ergab keine weiteren Fälle. Im CT-first-Arm (n=74) war das initiale CT bei 25,7 % positiv, im nachfolgenden MRT kamen zwei Fälle hinzu (3,6 %). Damit zeigte das Röntgen die geringste diagnostische Effektivität im Vergleich zu (vor allem) MRT-first oder CT-first. Womöglich ist hier also ein Umdenken gefragt (Ann Rheum Dis 2025, 84 [Suppl 1]: 251 [OP0313]).

Quelle: Ann Rheum Dis 2025, 84 (Suppl 1): 314 (LB0002)