Neu ist zunächst, dass die AAV-Leitlinie vom S1-Niveau (2017) auf S3-Niveau angehoben wurde. Die wichtigste strukturelle Änderung ist eine Separierung der Behandlungsabschnitte in die Therapie der Granulomatose mit Polyangiitis bzw. Mikroskopischen Polyangiitis (GPA/MPA) und Therapie der eosinophilen Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA). Im Hinblick auf die übergeordneten Empfehlungen wurde neu aufgenommen, dass Diagnostik und Therapie durch ein interdisziplinäres Team an einem Zentrum mit AAV-Erfahrung erfolgen sollten. Die Patienten sollten regelmäßig auf therapieinduzierte Nebenwirkungen und Komorbiditäten untersucht und diesbezüglich beraten werden, entsprechende Therapien und Prophylaxen erhalten und auf Selbsthilfegruppen aufmerksam gemacht werden. Neu in Bezug auf die Diagnostik ist eine separate Empfehlung zur ANCA-Testung, die bei klinischem Verdacht umgehend erfolgen und primär mittels antigenspezifischer Immunoassays und Testung auf PR3-ANCA und MPO-ANCA durchgeführt werden soll. Zudem sollte eine systematische Ausbreitungsdiagnostik und Aktivitätsbestimmung erfolgen (alles Konsensus-basiert).

Therapie der GPA/MPA

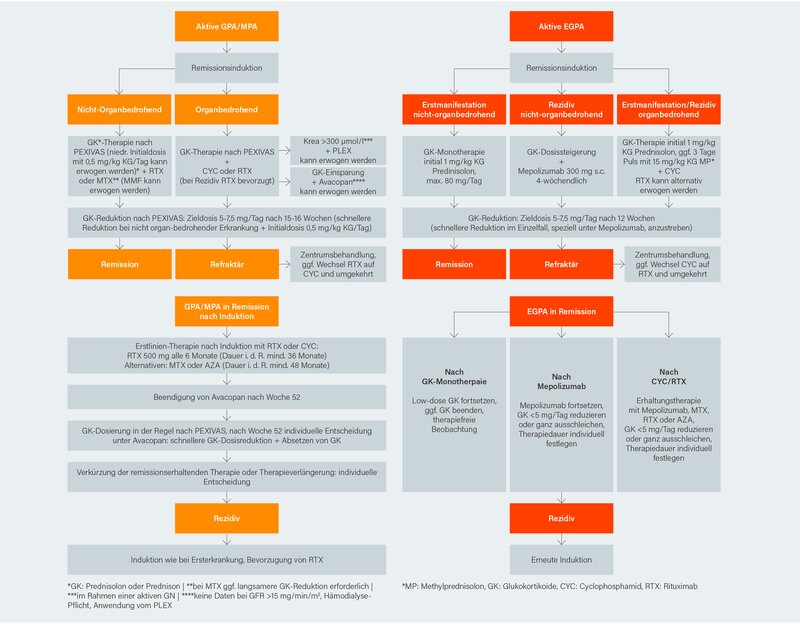

Im Hinblick auf die remissionsinduzierenden Therapieregime wurde die Empfehlung, bei organ- oder lebensbedrohlicher Erkrankung Glukokortikoide (GK) und Cyclophosphamid (CYC) oder GK und Rituximab (RTX) einzusetzen, bestätigt (Empfehlungsgrad A, Evidenzgrad 2). Zur Remissionsinduktion bei nicht-organ- bzw. nicht-lebensbedrohlicher Erkrankung wurde nun RTX neu aufgenommen, sodass jetzt GK in Kombination mit Methotrexat (MTX) oder RTX empfohlen werden (Empfehlungsgrad B, Evidenzgrad: Level 3 für RTX); zudem kann Mycophenolat Mofetil (MMF) als Alternative eingesetzt werden (Empfehlungsgrad 0, Evidenzgrad: Level 2).

Bei der Induktionstherapie soll die GK-Dosis insgesamt niedriger sein als bisher empfohlen und an das PEXIVAS-Schema angelehnt werden, d. h. mit einer Dosis von 50-75 mg/Tag (je nach Körpergewicht, KG) und dann nach 15-16 Wochen auf 5-7,5 mg/Tag reduziert sein (Empfehlungsgrad A, Evidenzgrad: Level 1); bei nicht-organbedrohender Erkrankung kann eine niedrigere initiale GK-Dosis mit 0,5 mg/kg KG gewählt werden (Empfehlungsgrad 0, Evidenzgrad: Level 2). Zusätzlich zur Remissionsinduktion mit CYC oder RTX kann das 2022 zugelassene Avacopan eingesetzt werden, um die kumulative GK-Dosis zu reduzieren (Empfehlungsgrad 0, Evidenzgrad: Level 2). Die Empfehlung zum Plasmaaustausch (PLEX) wurde dahingehend abgeschwächt, dass eine additive PLEX in Kombination mit GK und CYC oder RTX für ausgewählte Patienten mit einer aktiven Nierenbeteiligung erwogen werden kann (und nicht soll), dies aber bereits bei einem Kreatininwert von > 300 mmol/l (zuvor ab >500 mmol/l) (Empfehlungsgrad 0, Evidenzgrad: Level 1) (Abb. 1).

In der Remissionserhaltung der GPA/MPA wurde RTX aufgewertet und soll nunmehr als primäre Therapie in einer Dosis von 500 mg i.v. alle 6 Monate (nach einer Induktion mit CYC oder RTX) angewendet werden (Empfehlungsgrad A, Evidenzgrad: Level 2). Azathioprin (AZA) und MTX können als bevorzugte Alternativen eingesetzte werden (Empfehlungsgrad 0, Evidenzgrad: Level 2), andere Medikamente (MMF, Leflunomid) dienen als Mittel der Reserve. Die Dauer der remissionserhaltenden Therapien wurde verlängert. Die remissionserhaltende Therapie soll bei RTX in der Regel ≥36 Monate, bei konventionellen Therapien in der Regel ≥48 Monate betragen (Empfehlungsgrad A, Evidenzgrad: Level 2); neu aufgenommen wurde, dass über eine Fortführung darüber hinaus oder auch eine Verkürzung (z. B. bei initial MPO-ANCA positiven Patienten mit nach Remissionsinduktion anhaltender ANCA-Negativität) individuell zu entscheiden ist (Empfehlungsgrad 0, Evidenzgrad: Level 3). Ebenfalls angepasst wurde die Empfehlung zur Behandlung von Rezidiven: Die Remissionsinduktion soll in der Regel analog zur Induktion der Ersterkrankung erfolgen, wobei bei einem Rezidiv RTX bevorzugt eingesetzt werden soll (Empfehlungsgrad A, Evidenzgrad: Level 3 und 2). Die Empfehlung zur Therapie der refraktären Situation wurde weitestgehend bestätigt (Abb. 1).

Therapie der EGPA

Eine gegenüber 2017 verbesserte Datenlage erlaubte erstmals eigene Empfehlungen für die EGPA. Im Hinblick auf die Ersttherapie ergaben sich dabei aber keine Änderungen bei Organbedrohung. Hier soll die Induktionstherapie mit CYC (alternativ RTX) in Analogie zur GPA/MPA erfolgen (Empfehlungsgrad A, Evidenzgrad: Level 2). Neu ist eine explizit negative Empfehlung bezüglich von PLEX (Empfehlungsgrad B, Evidenzgrad Level 2). Wie in der früheren Empfehlung wird für die nicht-organbedrohende EGPA in der Ersttherapie eine GK-Monotherapie empfohlen, allerdings ohne die Alternative bzw. Addition von AZA (Empfehlungsgrad A, Evidenzgrad: Level 2). Bei fehlender Organbedrohung wird neu für die Rezidivtherapie und auch die Therapie der refraktären Situation Mepolizumab empfohlen (Empfehlungsgrad A, Evidenzgrad: Level 2). Ebenfalls neu ist die Empfehlung zum Einsatz von Mepolizumab im Remissionserhalt. Nach Induktion mit Mepolizumab soll Mepolizumab, nach Induktion mit CYC oder RTX sollte ebenfalls Mepolizumab eingesetzt werden (Empfehlungsgrad B, Evidenzgrad: Level 2). In der Erhaltungstherapie wurde zudem auch RTX als weitere Option, neben den bereits in früheren Empfehlungen genannten MTX und AZA, in die aktuelle Empfehlung aufgenommen (Empfehlungsgrad B, Evidenzgrad: Level 2-3). Für die Therapie der refraktären organbedrohenden EGPA ergab sich keine Änderung. Noch nicht explizit in die Empfehlungen aufgenommen wurde das kurz vor der Zulassung stehende Benralizumab, dieses kann aber bei refraktärer EGPA erwogen werden (Abb. 2).

Neu in puncto supportive Therapie ist, dass bei AAV-Patienten, die hohe GK-Dosen (≥15 mg/Tag für ≥4 Wochen), eine RTX-Induktion oder CYC erhalten, eine Prophylaxe mit Trimethoprim/Sulfamethoxazol gegen Pneumocystis jirovecii-Pneumonie (PjP) und andere schwere Infektionen eingesetzt werden soll. Bei AAV-Patienten unter CYC sollen Kontrollen der Leukozyten (ca. 8-14 Tage nach Infusion) erfolgen, unter RTX oder CYC sollte die IgG-Serumkonzentration kontrolliert werden. Details sind nachzulesen unter: register.awmf.org/de/leitlinien/detail/060-012.

Quelle: Plenarsitzung „DGRh-Leitlinien UpDate 2024“, 18. September 2024